Feuersbrünste im 18. Jahrhundert

Die damalige Bauweise der mittelalterlichen Fachwerkbauten aus Holz und Stroh und die zu enge Bebauung der Dörfer führten in diesem Jahrhundert zu teilweise verheerenden Feuersbrünsten in unserer Region. Hinzu kam der Mangel an Löschwasser in den einzelnen Dörfern. Nicht selten wurden fast ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt.

Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden einige Dörfer im Amt Dillenburg durch Brände zerstört:

- 04.10.1746 Hörbach

- 1756 Niederscheld

- 27.06.1758 Steinbrücken

- 23.06.1759/04.08.1759 Sechshelden

- 08.12.1762 Eibach

- 26.04.1769 Haigerseelbach

- 16.05.1769 Bergebersbach

- 19.08.1772 Nanzenbach

- 26.07.1778 Frohnhausen

- 10.09.1791 Donsbach

- 24.03.1792 Sinn

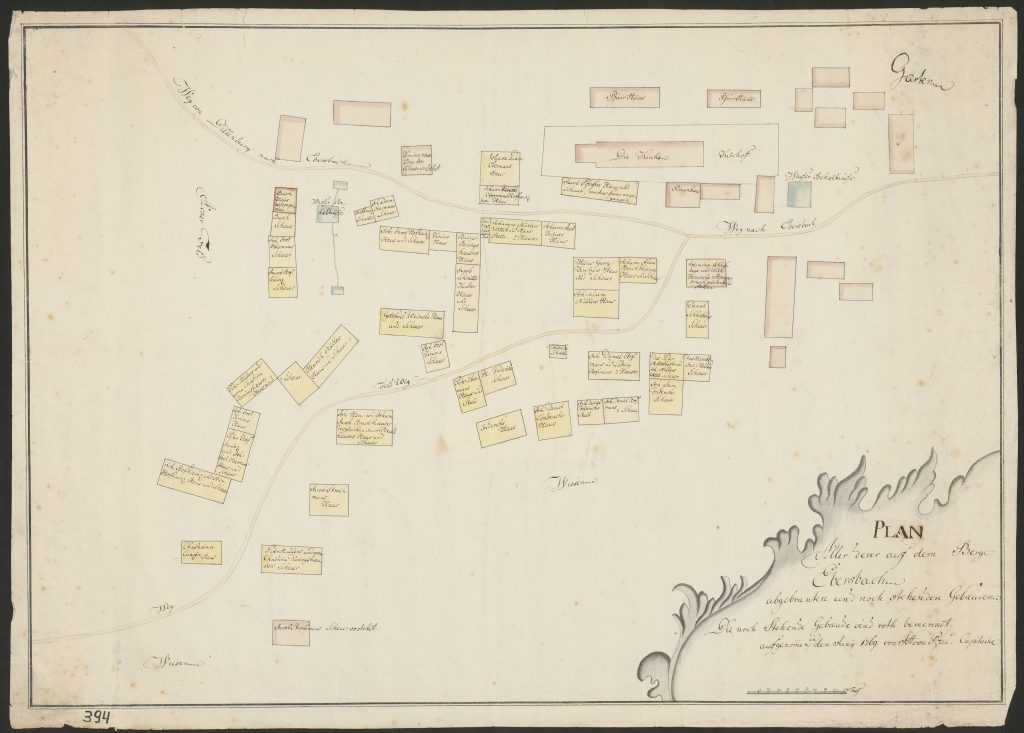

So wurden in Bergebersbach im Jahre 1769 31 Wohnhäuser und 26 Scheunen durch den Brand vollständig vernichtet. 14 Häuser, 13 Scheunen, die Kirche und die Pfarrhäuser wurden verschont. Drei Wohnhäuser konnten noch repariert werden.

Das Feuer brach in einer Scheune unterhalb der Kirchenmauer um ca. 11 Uhr am 16. Mai 1769 aus. Es gibt in den Unterlagen unterschiedliche Daten zum Ausbruch der Brandkatastrophe. Während der Amtmann von Ebersbach Schnabelius im Bericht an die Regierung vom 16. Mai schreibt, vermerkte der Pfarrer im Beerdigungsregister am 18. Mai 1769 den Ausbruch des Feuers für den 17. Mai.

Durch die enge Bebauung in diesem Ort und die Bauweise der Häuser und Scheunen mit Holz und Stroh breitete sich das Feuer in Windeseile aus. Aufgrund der Lage der geschädigten Häuser konnte der Wind, der aus Norden kam, alle Häuser südlich des Brandherdes schnell erreichen. Die Häuser, die eher südöstlich lagen, wurden weitestgehend verschont. Leider war bei diesem Brand auch ein Todesopfer zu beklagen. Eine Frau versuchte aus dem Haus, in dem der Brand entstand, noch Gegenstände zu retten, konnte sich aber nicht mehr aus dem Haus retten. Sie wurde nach Abklingen des Brandes im Keller tot aufgefunden. Daneben verbrannten eine Kuh und alle Einrichtungsgegenstände, Werkzeuge, Fuhrwerke u. ä. in den Wohnhäusern und Scheunen.

Die Ursache des Feuers ist nicht hinreichend belegt. Seitens der Landesregierung wurde der damalige Amtmann Schnabelius aufgefordert, „den Ursprung des Unglücks näher zu inquirieren“.

Urheberrechtsnachweis: Archiviert im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. Signatur: HHStaW 3011/1 394

In den Verhandlungen, die von den Vorstehern von Bergebersbach unterstützt wurden, sind mehrere Ursachen genannt worden, die aber alle nicht beweisbar waren:

Der damalige Heimberger Müller bestätigte den Eigentümereheleuten Pfeiffer einen immer vorsichtigen Umgang mit Feuer. Eine Vermutung ging dahin, dass durch eine Katze das Feuer in die Scheune gebracht wurde (eine nähere Beschreibung fehlt in den Unterlagen). Die Eigentümer bestätigten ihrerseits, dass sie zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Haus gewesen seien. Eine weitere Vermutung ging dahin, dass nach dem Kirchgang (der Brand brach einen Tag nach Pfingsten aus) jemand von den „Kirchenleuthen“ am Pfingstmontag geraucht habe oder jemand seine brennende Pfeife auf der Kirchmauer ausgeklopft habe. Das Haus soll lt. Beschreibung „dergestalten auf der Kirchenmauer gebauet gewesen, dass man mit einer Hand ans Dach reichen könne“. Die letzte Vermutung, die ebenfalls nicht bewiesen werden konnte, ist die, dass aus dem benachbarten Backens die noch glühenden Kohlen mitgenommen wurden und nach Haus getragen worden wären und dabei ein Kohlenstück runtergefallen sei. Diese Handlungsweise – glühende Kohlen aus dem Backes mitnehmen – war allerdings von der Landesregierung verboten. So wurde veröffentlicht, dass es aus dem Backes „verboten sey und besonders bei dürrer Zeit nicht gelitten würde“.

Durch diesen Brand ist das Dorf Bergebersbach in starke Armut gestürzt worden. Die Werkzeuge und Ackergeräte waren vernichtet, es wurden noch die Kühe, Schafe, Schweine und Ziegen gerettet, alles andere war verloren. Aber wie sollte man die Tiere ernähren, wenn auch die Nahrungsmittel dazu fehlten. Selbst die Nahrung für die Dorfbewohner war vernichtet.

Am 13. Juni 1769 beauftragte die Landesregierung den Amtmann Schnabelius von Ebersbach, eine „Collecte“ in den umliegenden Dörfern zu organisieren um die Not der Bewohner zu lindern.

Gleichzeitig wurden die Werte der verbrannten Häuser bereits am 24. Mai und der Wert des beweglichen verbrannten Vermögens am 27. Mai detailliert aufgenommen, um die bei der Sammlung eingenommenen Gelder gerecht verteilen zu können.

„Capitaine von Pfau“ wurde beauftragt, einen Plan für den Wiederaufbau zu erstellen, der genügend Zwischenräume der Gebäude beinhaltete, wobei zugleich die Anlage neuer Behälter und Teiche gefordert wurde. Die vorhandenen Teiche waren viel zu klein und zu weit von den Gebäuden entfernt. Einigen Geschädigten wurde empfohlen, ihre Häuser in Straßebersbach und Neuhütte zu errichten.

Der Wiederaufbau des Dorfes erfolgte in den darauffolgenden Jahren sehr zügig. Das Brandsteuerkataster um 1775 belegt Werte der Häuser, die deutlich über dem Wert, der 1769 abgebrannten Häuser liegt. Wie damals üblich wurden die Häuser wiederum mit Stroh gedeckt und damit war die Brandgefahr wieder sehr hoch. Die Eindeckung der Häuser mit „Stein“ bzw. „Schiefer“ setzte sich erst in den Folgejahren durch.

Durch die detaillierten Aufzeichnungen der damaligen Zeit lassen sich heute viele Häuser „aufm Berg“ über Generationen hinweg den Familien zuordnen, die beim Brand 1769 all ihr Hab und Gut verloren hatten.